缅怀:杨振宁与青少年经典教育

这位被誉为“20世纪最伟大的物理学家之一”的巨匠,不仅以“杨-米尔斯规范场论”重塑了现代物理学的基石,更以深厚的家国情怀,积极推动中国科学事业的崛起与进步。

作为一个伟大的物理学家,杨振宁先生曾经在接受采访时表示,影响他最深的却不是物理学,而是《孟子》这本书,是2000年前孟子的思想。

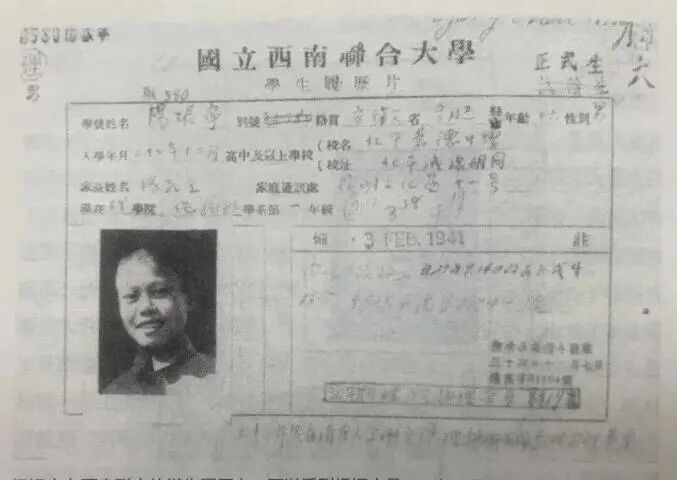

杨振宁的父亲杨武之是清华大学数学系主任,**数学家,他也是一位颇有人文精神的教授,对于教育儿子很有心得。杨振宁对此曾深有感触地说:“我九、十岁的时候,父亲已经知道我学数学的能力很强。到了十一岁入初中的时候,我在这方面的能力更充分显示出来。回想起来,他当时如果教我解析几何和微积分,我一定学得很快,会使他十分高兴。可是他没有这样做,我初中一与初中二年级之间的暑假,父亲请雷海宗教授介绍一位历史系的学生教我《孟子》。雷先生介绍他的得意学生丁则良来。丁先生学识丰富,不只教我《孟子》,还给我讲了许多上古历史知识,是我在教科书上从来没有学到的。下一年暑假,他又教我另一半《孟子》,所以在中学的年代我可以背诵《孟子》全文。这一个暑假,他把《孟子》从头到尾的每一个故事都给我讲了。你就知道儒家对于这个社会的结构是一个什么样子的理想,这个是非常有意思的一件事情。所以我觉得我的一生受到了我父亲这个非常明智的决定的影响,这是我一生受用不尽的。”

杨振宁在《父亲与我》的自传中,特别提及一件事,他在中学阶段念书时,父母要求他背诵《孟子》;当时他没有选择说不的权利与勇气,只好勉为其难,把整本《孟子》装进记忆中。他上大学后,学习自然科学,一路走来极为顺利,并获得国际肯定。但是,说来奇怪的是,他幼年时所背的《孟子》,在成年之后,居然成为他为人处世的基本原则。换而言之,孟子的话在他的心里形成一套价值系统,每当他面临重大抉择,都会提供明确的答案。

杨振宁担任“中华古诗文经典诵读工程”顾问

邀请顾问时,我先请了张岱年、季羡林、王元化、汤一介诸先生;此时,我担任中国文化书院副院长已多年,人文学界的人脉自是不缺的,我突发奇想,要请一位科学界德高望重者任顾问,可以更有号召力。**的人选当然非杨(振宁)先生莫属……

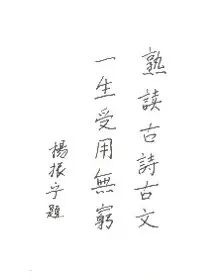

1998年5月20日,担任“中华古诗文经典诵读工程”顾问的杨(振宁)先生为工程题词:“熟读古诗古文,一生受益无穷”。

1999年4月3日我在上海组织一个“中华古诗文经典诵读工程座谈会”,王元化、金庸、汤一介、庞朴、乐黛云、陈平原、葛剑雄、赵鑫珊、陈尚君等学者到会,杨(振宁)先生没能与会,但也传真给我一个简单的书面发言,其中一段后来选登在《人民日报》上:

“在我上小学一年级的时候,父亲教我背诵了几十首唐宋诗词。记得似乎是从‘床前明月光’开始。有些诗句,例如‘少小离家老大回’、‘不教胡马度阴山’,很容易懂。许多别的诗句虽然不全懂,但是小孩子很容易就学会了背诵。70多年来,在人生旅途中经历了许多阴晴圆缺、悲欢离合以后,才逐渐体会到‘高处不胜寒’和‘鸿飞那复计东西’等名句的真义,也才认识到‘真堪托生死’和‘犹恐相逢是梦中’是只有过来人才能真懂的诗句。”(《抢救记忆的黄金时代》,《人民日报》,1999年4月22日,第12版)我想,这段话是他题词的**说明了。

中华古诗文经典诵读工程实施八年,有约八百万少年儿童参与,带动了他们背后几千万位家长,加上几千场活动、几百家媒体的传播,实现了让十分之一当代中国人受到优秀传统文化的熏陶,推动了继往开来的时代氛围,而杨先生的支持和精神感召,即是重要推动力之一。

——陈越光、尹捷《物格无止境,理运有常时:我们所认识的杨振宁先生》(香港中文大学《二十一世纪》2022年10月号总193期)

杨振宁的启发:让孩子在经典中汲取成长力量

12岁的杨振宁在清华园立下拿诺贝尔奖的豪言,35岁时如愿以偿。在他辉煌的科学成就背后,是童年时期深厚的经典文化积淀。

“将来有一天我要拿诺贝尔奖!”

1934年,12岁的杨振宁在清华园图书馆读完《神秘的宇宙》后,回家对父母发出了这样的宣言。23年后,这句看似稚嫩的豪言竟成为现实。

1957年,杨振宁与李政道因提出“弱相互作用中的宇称不守恒定律”共同荣获诺贝尔物理学奖。

不少人都关注他的科学成就,却鲜少有人了解,这位物理学巨匠的成长之路上,中国经典经典教育留下了不可磨灭的印记。

01 异禀天赋与经典启蒙

杨振宁在九、十岁时,数学能力已很强。他初中时在校图书馆看到《神秘的宇宙》一书,被深深吸引,回家对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖!”

那时杨振宁12岁,一颗科学的种子已然萌芽。

面对儿子显露的天赋,父亲杨武之并没有急于在数学上拔苗助长,而是做出了意味深长的安排。

杨振宁初中一二年级之间的暑假,杨武之请来清华大学历史系的高材生丁则良,每天给杨振宁讲授《孟子》。

连续两个暑假的学习,不仅让年少的杨振宁能够背诵《孟子》全文,更接触了许多教科书上学不到的上古历史知识。

杨武之这种“慢慢来,不要着急”的教育思想,以及重视人文科学教育的理念,为杨振宁的全面发展奠定了坚实基础。

02 文化底蕴与科学高峰

杨振宁曾回忆,父亲早知道他在数学方面能力很强,但如果当时只是急于教他解析几何和微积分,他可能会在狭窄的赛道上奔跑。

经典的滋养远不止于知识积累。

在《我的学习与研究经历》一文中,杨振宁分享了他的研究心得:“一方面直觉非常重要,可是另一方面又要能及时吸取新的观念修正自己的直觉。”

这种对直觉的重视与调整能力,恰恰与经典教育中培养的整体思维和反思精神不谋而合。

杨振宁曾寄语青年学子:“发现自己的兴趣,培养自己的兴趣,发展自己的兴趣。”

而经典教育正是帮助青少年发现自我、培养思维宽广度的**途径。

03 经典教育的当代价值

今天,当我们思考青少年教育时,杨振宁的成长经历给予了我们深刻的启示。

经典是一个民族智慧的结晶,它们历经时间筛选,依然闪烁着智慧的光芒。**教育专家陶继新认为,阅读经典是“取法乎上,得乎其中”。

他解释说,经典系“大浪淘沙、时光流逝,仍然定格在人心里的一道又一道的精神风景,其中不但摇曳着智慧的光华,也多流泻着思想的要义。”

从小让孩子诵读经典,培养“素读”的能力,即在还不太懂的情况下先记忆下来,犹如在孩子大脑里种下经典文化的种子。民国与近现代的一些大师,几乎都是在小时候有了大量经典,形成“童子功”,才大器晚成。

04 如何引导孩子爱上经典

面对孩子只喜欢读通俗读物、对经典敬而远之的普遍情况,家长应该如何引导?

不能强迫孩子一定要读什么书,也不要轻易禁止孩子读他喜欢的书,尽量避免在读课外书的问题上与孩子产生对立。

中国教育报推荐的“搭顺风车”读书法值得尝试。当孩子很想读某一本对成长没多大好处但也没有害处的书时,家长可以允许孩子读,但附加一个条件:必须同时读完一本家长选的经典名著。

父母之间也可以易子而教,几个孩子一起学习,请专业教师来教,孩子往往感觉更有乐趣。

同时,给孩子展示的机会和适当的鼓励也很重要。孩子背诵了经典,给他机会展示,本身就是对孩子的鼓励。

要动静结合,阅读经典与有益的游戏、运动交叉进行。兴趣加上成就感,能把孩子的巨大潜力激发出来。

2009年,87岁的杨振宁在重庆八中演讲时,为学生们写下了“宁拙毋巧”四个字。他解释道,这些年投机取巧之风在社会盛行,希望从年轻一代开始学会诚实,投机取巧没有前途,做学问必须诚实,脚踏实地才会成功。

这种价值观与《孟子》中“大人者,不失其赤子之心者也”的思想一脉相承。经典教育从来不只是知识传授,更是人格的塑造。

让我们的孩子在经典中汲取智慧,在文化中扎根生长,他们的未来必将更加广阔。